お歳暮は、年の瀬にお世話になった方へ「今年もありがとうございました」を伝える贈答習慣です。

言葉の意味では「歳暮=年末」の意から、年末の挨拶や贈り物を指す用法が広く定着しました。

現在は配送やオンライン注文が主流ですが、時期の目安やのし・水引、金額の相場、遅れたとき・喪中のときの配慮は押さえておくと安心です。

まずは基本のポイントだけ押さえましょう。

行事の基本情報

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | お歳暮(歳暮の礼)=年末の挨拶・贈り物のこと。 |

| 時期の目安 | 12月上旬~20日ごろ(関東は12/1?20日ごろ、全国的に25日ごろまでの案内もあり)。地域差・店頭案内に従う。 |

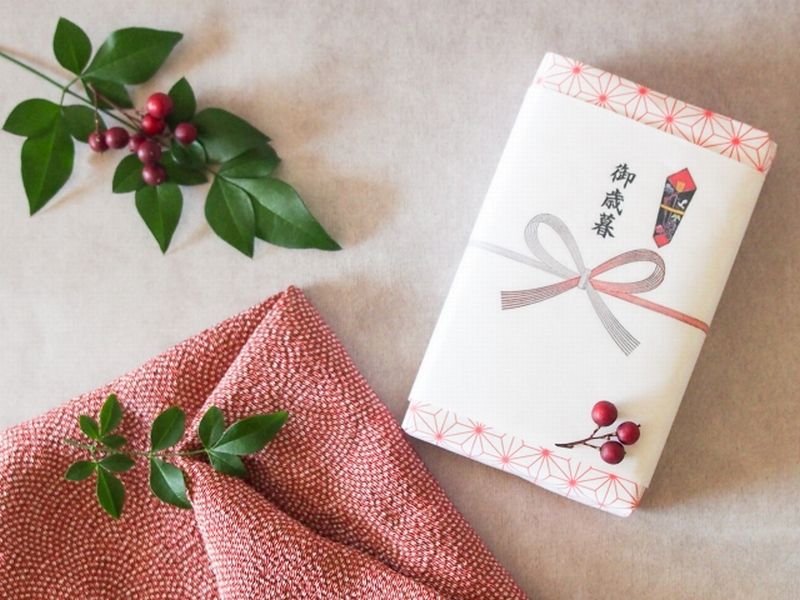

| のし・水引 | 紅白の蝶結び(花結び)ののし紙を用いるのが一般的。表書きは「御歳暮」。鮮魚・精肉など生ものは“のし飾り無し”水引のみを案内する百貨店もある。 |

| 相場の目安 | 一般的に3,000~5,000円台が多く、特にお世話になった相手は上位価格帯を選ぶ例もある。 |

由来と歴史

「歳暮」は元来“年末”の意で、年末の挨拶・贈答自体を指す語として中世以降の史料に見えます。

江戸期には贈答文化が広く定着し、現代の歳暮も「年末の挨拶として品を贈る」意味合いで用いられています。

現代の贈り方

1) 時期の組み立て

- 基本は12月上旬?20日ごろ。配送指定が集中するため、早めの手配が確実。百貨店・配送各社の“お歳暮時期”案内に合わせる。

- 京都などでは12月13日(事始め)から贈る慣例も紹介されます(地域差)。

2) のし・水引・表書き

- 紅白・蝶結びののし紙に「御歳暮」。生ものは“のし飾り無し”を案内する百貨店のガイドあり。先様の宗教・嗜好にも配慮。

3) 品選びと相場

- 相場の目安は3,000~5,000円台。相手の嗜好・家族構成・保存しやすさを基準に。高額になりすぎると相手の負担になり得る点に注意。

4) 遅れた場合の扱い

- 年内の歳暮期を過ぎたら、年明けの「御年賀」(松の内)、さらに時期を外したら「寒中見舞い」で感謝を伝える案内が一般に見られます。

5) 喪中のとき

- お歳暮自体は感謝の挨拶のため差し支えないとする解説が多く、のしを掛けずに白無地短冊や奉書で「御歳暮」とするなどの配慮例が示されています(先方・地域の慣習に合わせる)。

関連する雑学・用語メモ

- お中元との違い:中元=夏の贈答、歳暮=年末の挨拶。用語として双方とも“日頃の感謝の贈り物”を指す。

- 水引の「蝶結び」:何度あってもよい一般贈答に用いる結び方で、慶弔と用途が異なる(結婚関連は結び切り)。

まとめ

お歳暮は「年末の挨拶を品で伝える」贈答。

時期(12月上旬?20日ごろ)、のし(紅白・蝶結び/表書きは御歳暮)、相場(3,000?5,000円台)が基本の目安です。

遅れた場合は御年賀→寒中見舞いで切り替え、喪中時はのし無し・白短冊など配慮する案内が一般的です。

日程や受付方法は、贈り先と販売元・配送各社の当年の案内に合わせて進めましょう。