送り火とは? ご先祖様を送る“心の火”

送り火とは、お盆の最終日にご先祖様の霊をあの世へ送り出すために焚く火のことです。

迎え火でお迎えした霊を、「ありがとう、また来年」と心を込めてお見送りする大切な行事。

この記事では、送り火の由来や意味、迎え火との違い、地域ごとの送り火の風習、現代のやり方まで、丁寧に紹介していきます。

送り火の意味と由来|火は“感謝”と“導き”の象徴

■ 仏教的な由来

- 送り火は、霊を再びあの世へと導く光の道しるべ。

- 仏教では、灯明(とうみょう)=仏や霊への供養の光とされ、送り火もそのひとつと考えられています。

■ 民間信仰としての送り火

- 古代日本では、“火”は神聖なものとされ、神霊との境界をつなぐ役割がありました。

- 送り火には、「霊を安全に帰す」「現世と来世の区切りをつける」意味が込められています。

迎え火が“ようこそ”、送り火は“ありがとう”と伝える火なのです。

迎え火との違い|心の始まりと終わりを示す火

| 比較項目 | 迎え火 | 送り火 |

|---|---|---|

| 行う日 | お盆の初日(13日) | お盆の終わり(16日) |

| 目的 | 霊を家に迎えるため | 霊をあの世へ送るため |

| 場所 | 玄関・門先 | 同じく門前や家の前 |

| 道具 | おがら・焙烙・提灯など | 同上または灯籠、送り火山など |

送り火は、単なる終わりではなく、また来年もお会いしましょうという“再会の約束”でもあります。

地域ごとの送り火|日本各地の特徴的な風習

送り火は全国各地で行われていますが、地域によって独自の特色があります。

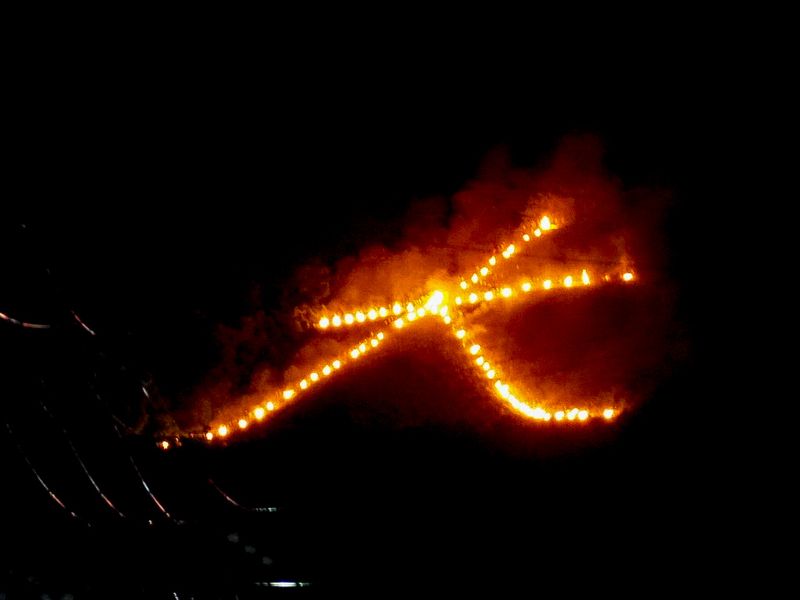

京都|五山の送り火(大文字焼き)

- 8月16日、京都の五つの山で文字や図形をかたどった大規模な送り火を点火。

- 「大」「妙・法」「舟形」「左大文字」「鳥居形」などがあり、壮観な夜空を彩ります。

平安貴族の文化と仏教的な儀式が融合した、送り火の象徴的な存在です。

長崎|精霊流し(しょうろうながし)

- 故人の霊を送るために、華やかに飾られた“精霊船”を川へ流す行事。

- 鳴り響く爆竹とともに、霊を賑やかに見送るのが特徴です。

「しめやか」ではなく、「にぎやかに送る」ことが供養とされる独自文化。

その他地域の例

- 灯籠流し(川に灯籠を流す)

- 門前で松明を焚く

- 火を焚けない地域では、提灯を灯して見送る

現代の送り火のやり方|暮らしに合わせたスタイルへ

一般的な送り火の方法

- 8月16日の夕方~夜に実施

- 迎え火と同じく、「おがら(麻の茎)」を焙烙(ほうろく)で燃やす

住宅事情や安全面への配慮

- 実際の火を焚くことが難しい場合は:

- 提灯を灯す

- LEDキャンドルや電子迎え火グッズを使用

- 手を合わせて感謝の気持ちを込める

大切なのは「気持ち」。形ではなく、ご先祖様を見送る心が何より大事です。

まとめ|送り火は“ありがとう”を伝える静かな祈りの火

送り火は、ご先祖様と過ごした時間に感謝し、

また来年も元気にお迎えできますように…と願う、静かで温かい儀式です。

- 火は、霊を導く光

- 火は、感謝を届ける灯り

- 火は、来年へのつながりの象徴

夏の終わりに、ご先祖様へそっと火を灯す──

それは、日本人の心の奥にある「つながりを大切にする文化」のあらわれかもしれません。