家族そろって墓参りをし、帰省ラッシュと渋滞情報が毎年ニュースになる――そんな「お盆」は、日本人にとって最も身近な祖先供養の行事です。

しかし「そもそも何が由来なの?」と聞かれると案外あいまいではないでしょうか。

本記事ではサンスクリット語 ullambana に遡る仏教説話から、中国の中元節との習合、そして古来の祖霊信仰が折り重なった成立過程まで徹底解説。

迎え火・送り火や盆踊りに込められた先人の思いを紐解き、現代の過ごし方も提案します。

行事の基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 行事名 | お盆(正式名:盂蘭盆会) |

| 日程 | 全国的には 8月13日~16日が基本。東京など一部都市は 7月13日~16日、沖縄は旧暦 7月13日~15日(2025 年は 9月4日~6日) |

| 主な地域 | 日本全国(時期は地域差あり) |

| 特徴 | 祖先の霊を迎えて供養し、送り出す。迎え火・盆棚・墓参り・盆踊りなど |

| 関連語 | 新盆/初盆・精霊馬・提灯・帰省 |

行事の由来と歴史

■ 諸説

- 仏教説話(目連尊者) 母を救うため七月十五日に供養した逸話が『盂蘭盆経』に描かれ、お盆の原型になったとする説。

- 中元節との習合 中国道教の中元節(旧暦七月十五日)と仏教の盂蘭盆会が同日に行われ、日本へ伝来する過程で合流したという説。

- 祖霊信仰・農耕儀礼融合説 稲作文化の「穂孕み期」に祖霊を迎える日本古来の信仰が、仏教行事と重なり定着したという民俗学的視点。

- 言語起源多元説 ? 盆はサンスクリット語 ullambana(逆さ吊りの苦しみを救う)由来とする説のほか、古代イラン語「ウルヴァン」(霊魂)や「食器の盆」説も併存。

■ 私の一押しの諸説

最も史料的裏付けが厚いのは①仏教説話+②中元節の習合説です。

『盂蘭盆経』が中国で撰述された可能性が高い点(経典そのものが東アジアローカライズ)に加え、道教儀礼と同日の七月十五日が日本でも祭日化した経緯は、複合的に行事が輸入されたことを示しています。

そこへ在来の祖霊信仰が加わり、地方によって七月盆・八月盆・旧暦盆へ分化した――という三層構造で説明すると、史実と民俗のどちらも矛盾なく整理できます。

現代の姿と実施方法

- 迎え火・送り火 : 13日夕方に麻幹を焚いて先祖の目印を灯し、16日に再び火を焚いて送る。集合住宅では電球式提灯を代用する家庭も増加。

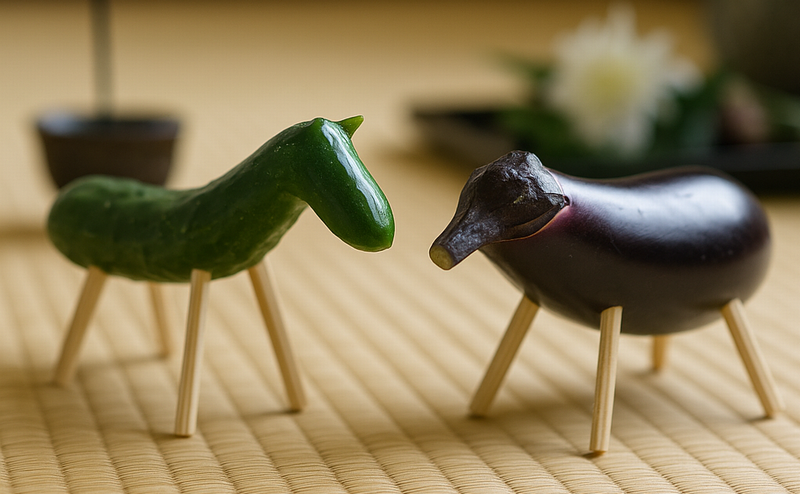

- 精霊馬(キュウリ馬・ナス牛) : 速い馬で早く戻り、歩みの遅い牛でゆっくり帰るという願いを込めた祖霊の乗り物。

- 盆棚・供物 : 位牌・盆花・季節の果物や団子を飾り、家族で手を合わせる。

- 盆踊り : 念仏踊り→踊り念仏→風流踊りへ発展し、祖霊慰安と地域娯楽を兼ねる夏の風物詩に。

- 企業の盆休み : 2025年は 8月13日(水)~17日(日)5連休が主流で、最大9連休のケースも。

- リモート供養の拡大 : 帰省できない家族向けにオンライン法要や墓参り代行サービスが登場。

関連する豆知識や逸話

- 迎え火・送り火のルーツは平安期の薪能とも。火を焚く行為自体が結界を示す役目を持つ。

- “お中元”はお盆由来の贈答文化。道教の謝罪祭と仏教供養が融合し、江戸期に商習慣として定着。

- 盆踊りの重要無形民俗文化財 : 長野県「新野の盆踊り」や徳島「阿波踊り」は室町期の風流踊りの系譜。

- 地域差トリビア : 東京は明治期の暦改定で新暦七月盆を採用、農繁期と重ならないため都市部に定着。沖縄は旧暦盆で「エイサー」が祖霊送りの踊りとして発展。

まとめ

お盆は単なる夏季休暇ではなく、「祖先を迎え、共に過ごし、送り出す」という供養のサイクルを体現した行事です。

仏教説話・中元節・日本古来の祖霊信仰という三つのレイヤーを理解すると、迎え火の一筋の炎や盆踊りの太鼓にも深い意味が宿ることがわかります。

今年は由来を胸に、先祖へ感謝しながら家族団らんの時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。