新年を迎え、多くの人々が初詣に訪れる中、「初大師」という特別な行事が全国の真言宗寺院で行われます。

この行事は、真言宗の開祖である弘法大師空海を讃える新年最初の法要であり、多くの参拝者が無病息災や学業成就、家内安全を祈願します。

本記事では、初大師の由来やその深い意味、具体的にどのようなことが行われるのかを詳しく解説します。

行事の基本情報

- 行事名:初大師(はつだいし)

- 開催日:毎年1月21日を中心に実施

- 地域:日本全国の真言宗寺院

- 特徴:弘法大師空海を讃え、新年の祈願を行う仏教行事

初大師の由来と歴史

弘法大師空海とは?

弘法大師空海(774年~835年)は、日本真言宗の開祖であり、日本仏教史上最も重要な僧侶の一人です。

彼は唐(現在の中国)で密教を学び、その教えを日本に広めました。

空海は人々を救済し、学問や芸術の発展にも寄与したことで、現在でも多くの人々に深い尊敬を集めています。

初大師の起源

初大師は、弘法大師の命日である3月21日に行われる「正御影供(しょうみえいく)」に先立ち、新年に感謝と祈りを捧げる特別な行事として始まりました。

特に、空海が入定(永遠の瞑想状態に入ったとされる)した地とされる高野山や東寺(京都)は、初大師の中心的な場所となっています。

初大師で行われること

護摩供養

護摩供養は、初大師の行事の中でも特に重要な儀式です。

護摩壇で炎を焚き上げることで煩悩を焼き払い、願い事を届けるとされます。

この儀式は非常に厳粛で、心を浄化し新しい年の成功を祈る絶好の機会です。

特別な祈願

初大師では、学業成就、商売繁盛、交通安全など、さまざまな願いを込めた祈願が行われます。

多くの参拝者が特別なお札やお守りを授かり、新年の無事を祈ります。

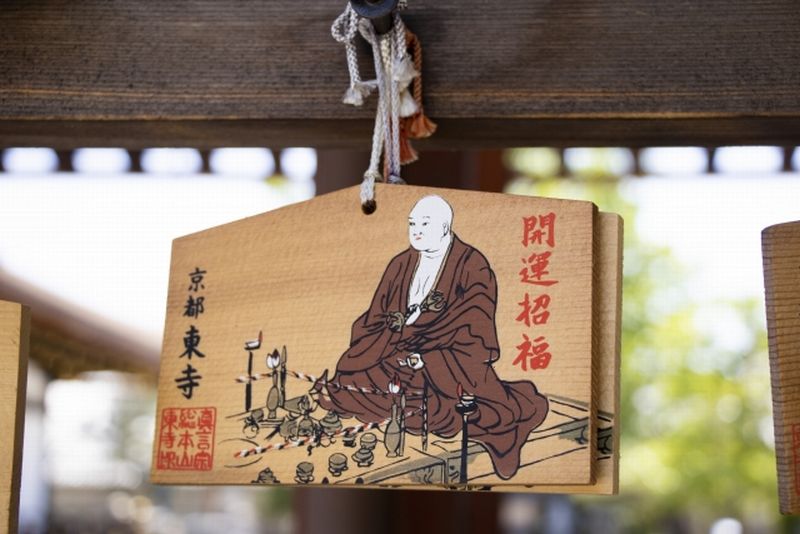

御影供(みえいく)

弘法大師の姿を描いた御影(肖像画)を供養し、その教えに感謝を捧げる儀式が行われます。

これには、弘法大師がいかに人々の救済に努めたかを思い返す意味があります。

縁日

初大師の日には、寺院周辺で縁日が開かれることも多く、地元の人々や多くの参拝者が訪れます。

現代の初大師

全国の主な寺院

高野山や東寺のほか、川崎大師(神奈川)、成田山新勝寺(千葉)などの大規模な真言宗寺院でも、初大師の行事が盛大に行われます。

関連する豆知識や逸話

- 「お大師様」との親しみ

空海は「お大師様」の愛称で広く親しまれています。その親しみやすい名前が、初大師の行事をより多くの人々に伝えています。 - 遍路文化との関係

四国八十八ヶ所巡礼でも知られるように、初大師は巡礼文化とも深く結びついています。多くの人々が新年に巡礼を開始するきっかけとして初大師に参拝します。 - 「弘法も筆の誤り」

「弘法も筆の誤り」ということわざは、どんな名人でも失敗することがある、という意味で使われます。

この逸話は、書道の名手として知られる弘法大師が筆を滑らせて書き損じたという伝説に由来しています。

しかし、実際には、弘法大師は失敗を機にさらに努力し、後に多くの名作を生み出したとも言われています。

この言葉には、失敗を恐れず挑戦する姿勢の大切さも込められています。

まとめ

初大師は、弘法大師空海を讃え、新年の感謝と祈願を行う特別な仏教行事です。

護摩供養や特別な祈願を通じて、参拝者は新年の平和と繁栄を願います。

今年の1月21日、初大師に参加して新しい年の幸せを祈ってみてはいかがでしょうか?